编者按:原发性肝癌是目前我国第4位常见恶性肿瘤及第2位肿瘤致死病因,其中肝细胞癌(HCC)是我国最高发的类型。HCC起病隐匿,多达半数的HCC患者初诊时即为晚期,预后较差,亟需提高临床诊治水平。

为此,《国际肝病》编辑部特邀清华大学附属北京清华长庚医院黎功教授联合发起“黎说病例”学术专栏,每月推出一期高质量的晚期肝癌疑难和经典病例讨论,总结经验和分享治疗体会,以期与广大临床医师一起努力改善我国患者生存。

中国医药学治疗肝癌的优势近年来逐渐凸显,部分方案甚至被指南推荐用于一线治疗。本期将介绍1例晚期肝癌伴肺转移患者在接受中药淫羊藿素软胶囊治疗后获得显著疾病缓解的典型病例,欢迎广大读者留言探讨。

病例介绍

患者WZC,男性,2010年诊断肝癌时44岁,既往有乙型肝炎病史10年,否认肝硬化病史。

2010年10月,腹部CT提示肝脏占位,考虑肝癌。

2010年10月至2013年6月,分别行6次射频消融术,取病理示中分化肝细胞癌。

2013年6月经外院确诊门脉癌栓,行肝脏放疗。

2013年12月9日复查发现双肺多发转移。

2014年2月11日复查,发现双肺多发转移瘤增多增大,明确为疾病进展。

淫羊藿素软胶囊治疗经过:

患者因疾病进展于2014年2月17日入组淫羊藿素软胶囊临床研究,每日用药600 mg,一日两次,连续用药。治疗2个月后,甲胎蛋白(AFP)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)下降明显,IFN-γ上升。治疗4个月后,肺部转移病灶基本消失。治疗7个月后,未观察到不良事件。

2016年肺部病灶增大,经放疗消除了肺部单发病灶。

患者至今生活状态良好,可以正常工作。

淫羊藿素软胶囊治疗后的各项指标变化

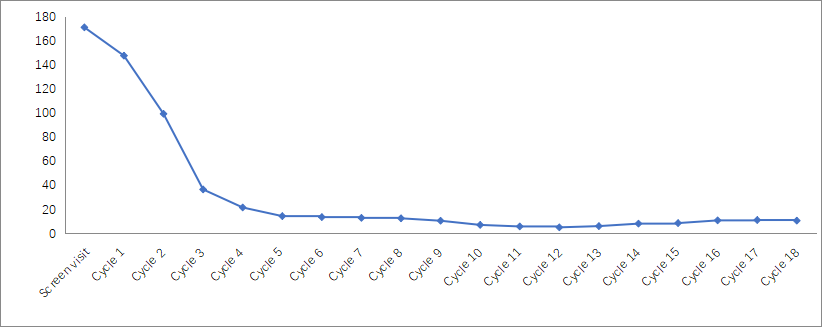

1. AFP值变化

用药后3个月AFP明显下降,用药10个月后AFP降至10 ng/mL以下,详见图1。

图1. AFP水平变化

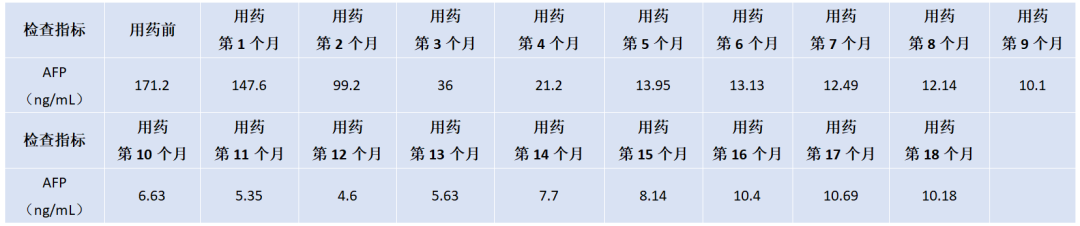

2. TNF-α与IFN-γ变化

用药后TNF-α下降明显,IFN-γ呈上升趋势,详见图2。

图2. TNF-α和IFN-γ水平变化

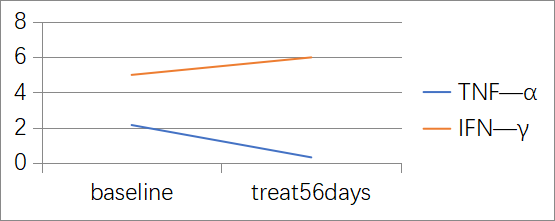

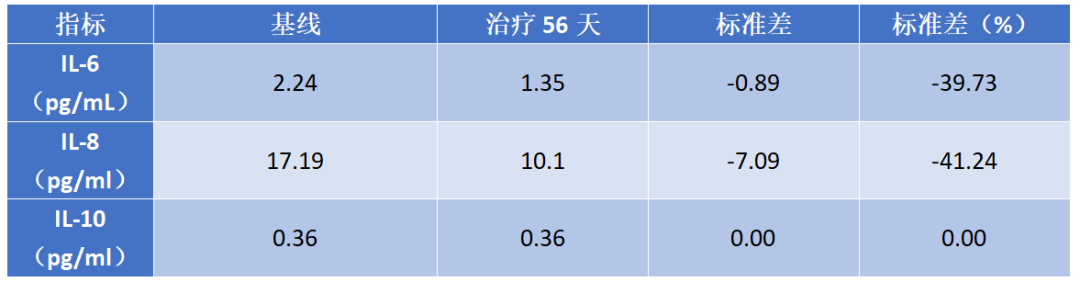

3. IL-6、IL-8和IL-10变化

用药后IL-6和IL-8下降明显,详见图3。

图3. IL-6、IL-8和IL-10水平变化

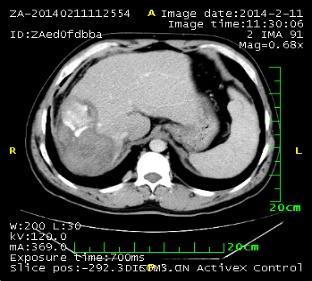

淫羊藿素软胶囊治疗后的影像学变化

1. 肝脏原发病灶治疗前后磁共振扫描结果对比

淫羊藿素软胶囊治疗3、6、16、18个月后,肝脏病变呈现消融后改变,未观察到病灶进展。

治疗前

治疗3个月

治疗6个月

治疗16个月

治疗18个月

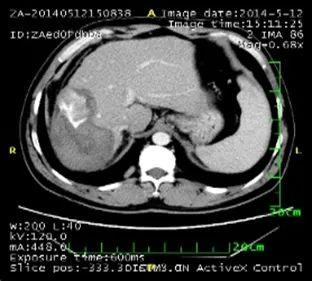

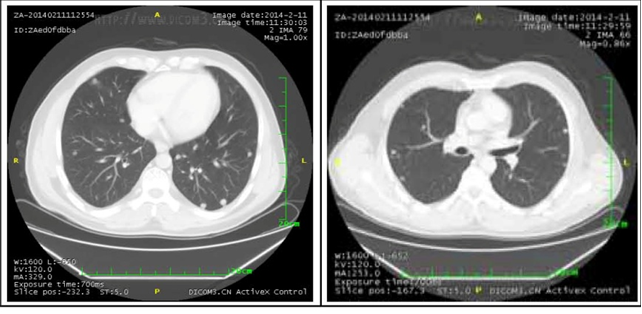

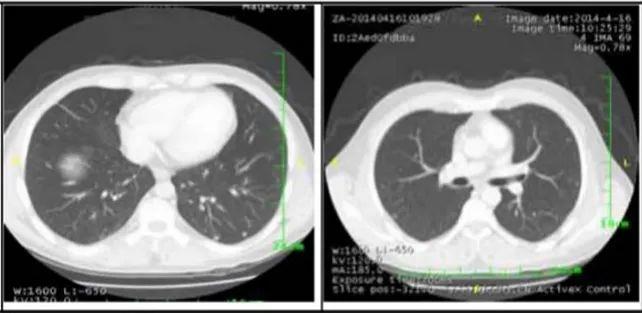

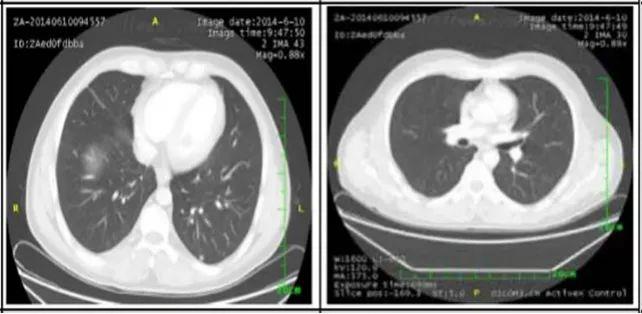

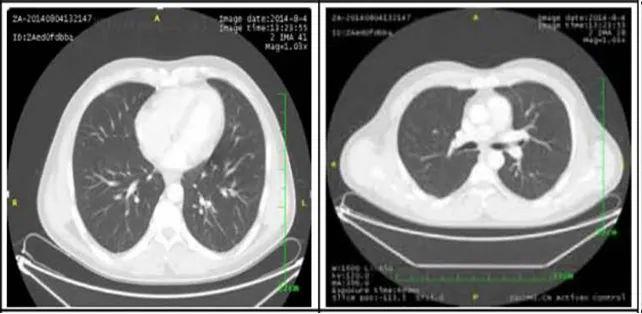

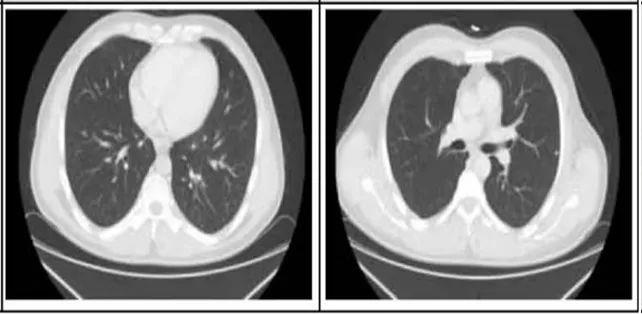

2. 肺部病灶治疗前后核磁对比:

肺部转移病灶在用药后2个月明显缩小,4个月后病灶基本消失。

治疗前

治疗2个月

治疗4个月

治疗6个月

治疗16个月

专家点评

这是一例中西医结合治疗肝癌患者的成功病例。该患者自2010年10月确诊肝细胞癌后,两年内辗转接受手术、射频、中草药、放疗、化疗等积极治疗,但未能阻止疾病进展,于2013年初被诊断为双肺多发转移。由于肝功能受损,无法做化疗,治疗一度陷入绝境。后经专家介绍加入中药淫羊藿素软胶囊Ⅲ期临床试验,并获得显著疗效,尤其是肺转移灶改变明显,肿瘤原发灶在治疗3个月后消失。

在中国,肝癌每年新发患者46.6万人,病死人数高达42.2万人,很多晚期肝癌患者尚缺少最佳临床治疗选择。中西医结合治疗为几乎穷尽治疗手段的终末期肝癌患者带来了新的选择和生的希望。

淫羊藿素软胶囊属于国家中药1.2类新药,是从传统中药淫羊藿中提取、分离、纯化、酶解而来的单体小分子药物。此药的特点是起效缓慢,但是起效后有效时间长,通过下调IL-6、IL-8、TNF-α,上调IFN-γ,改变免疫而达到杀伤肿瘤的作用。2022年CSCO原发性肝癌指南中,淫羊藿素软胶囊用于晚期肝癌一线治疗获得Ⅰ级专家推荐,也是唯一的Child-Pugh评分≤7分或>7分均获推荐的一线方案(IB类证据)。

从作用机制上看,淫羊藿素单体小分子属于免疫调节抗肿瘤药物,可通过直接结合并作用于在免疫系统和癌症发生机理中起重要作用的TLRINF-kB信号传导通道中的靶点蛋白MyD88和IKKα,调控以IL-6/JAK/STAT3为主的炎症和免疫调节信号通路,从而调节肿瘤细胞、肿瘤免疫微环境中不同免疫细胞的多个生物学功能,包括促进肿瘤细胞凋亡,抑制肿瘤细胞生长,抑制炎症因子IL-6、IL-8、IL-10、TNF-α的表达,以及抑制免疫检查点PD-L1的表达。因此,淫羊藿素能够抑制肿瘤细胞生长,同时降低炎症因子和免疫抑制来促进免疫功能的恢复,改善肿瘤炎症免疫微环境。

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。